ホーム > 西村真琴と魯迅

西村真琴と魯迅

2014年5月1日 日本と中国 第2168号記事より転載

“劫波を渡り尽くせば兄弟あり相逢うて一笑恩讐は滅ぶ"

魯迅と西村真琴との真心からの日中友好交流に学ぼう

人気番組水戸黄門役を演じた俳優・西村晃の父 西村真琴は1904年4月長野県松本市松本中学を卒業して広島高等師範(現広島大学) 博物学科に進学しました。この当時は官費で学べる最難関の学校であり、 県下の中学校卒業者で入学できたのは彼一人である。

中学時代に真琴は自然科学を学び動物や植物を研究すると宇宙万有の中に於ける人類 の地位を理解できると教えられました。

そして、学ぶ最適の場所は中国大陸が良いと、感受性の強い西村真琴少年に教えたのが恩師松原栄先生です。真琴を中国に渡る決意をさせるために広島高等師範に入学させました。

1908年広島高等師範を卒業後、京都府の向日村の高等小学高の代用教員となり、正式教員免許状の授与まで勤務しました。

その後、中国に渡って満州の遼陽小学校長となります。

1911年には南満医学堂(現在奉天医科大学) の生物学教授として迎えられ、西村は学校で講義をする傍ら、満州全域の生物分布を調べ中国大陸の生物の実態調査に力を注ぎました。

西村真琴は中国大陸の現状認識を深めるほどに、世界に出てより広く見識を高める必要があることを認識。

1914年南満医学堂の留学生の資格で渡米し、コロンビア大学植物学専攻科に入学し、3年間の苦学の末ドクター・オブ・ フィロソフィーの学位を得て、地球上に存在する全ての生物、動物、人類は相互依存をしているとして、広く自然科学の探求に励み、帰国後北海道帝国大学の教授となります。

札幌では自然科学者として業績を残し、特にマリモの研究では絶滅寸前の阿寒湖のマリモを他の湖に移し繁殖に成功。

また教鞭をとる傍ら生物学者として多くの業績を上げ、東大から理学博士の称号を受けた、にも拘わらず、真琴は 大学教授の道をなげうって、毎日新聞社の「50年後の太平洋」懸賞論文に応募。

本山彦一社長に認められ毎日新聞社に入社、ジャーナリストへと転身し、1927年の末に、北海道から豊中に住居を移し、まさに水を得た魚の様に論説や事業方面に自由自在に活躍し生涯を豊中市で終えた。

1932年、上海事変が起こり市街戦で廃墟と化した上海市へ災害者救援のために真琴は医療団を組織して上海に渡ります。

中国人負傷者の治療にあたる中、郊外の三義里で傷ついた鳩を見つけ手当を終えて、日本に持ち帰り三義と命名し、鳩舎に日本の鳩と共に入れたところ、日本の鳩と仲良くなり子供が出来たら日中友好のシンボルとして、魯迅に送 ることを決めました。

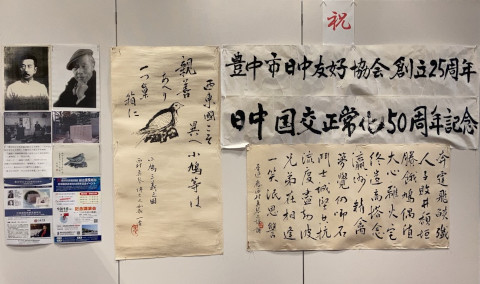

しかし、残念ながら鳩はイタチに襲われて死に至り、真琴は悲しみのあまり、鳩の絵と (西東国こそ違へ小 鳩等は親善あへり一つ巣箱に)と作詩し魯迅に送ります。

魯迅は4月29日の魯迅日記に、真琴の悲しい手紙と自ら描いた鳩の絵を受け、胸襟を開いて日中友好を訴える真琴に応えるべく漢詩を贈ったと記しています。

魯迅から受けた三義塔の詩について真琴は上海の政局、治安の最も厳しく、日中関係の最悪の時に、両国の民衆の真心をしっかり掴み明日を約束しているものと深い感銘を受け、歴史の証しとして人々に伝える責任を強く自覚したとあります。

この詩は名詩として中国では今も語り継がれている。

“戦争の砲弾や爆撃で街を荒廃させ人々が殺されている、飢えた一羽の鳩が西村博士の大慈悲の心に救われて戦火から逃れ得たが、イタチに殺され三義塚を残した。戦争に対する恨みは深いが西村真琴の思想心情は生き返り、日中間に隔たる困難を乗り越える闘志となって共に流れに抵抗し苦難を乗 り越えれば我々は兄弟である、相逢うて一笑すれば憎しみは消える"

1986年三義塚は魯迅の詩碑と共に真琴が晩年館長を務めた豊中市立中央公民館に市民の手で移築され、今や時代を超えて戦争への反対と日中友好のシンボルとなりました。

1939年渋る新聞社を説得し戦争で親を亡くした中国人68人を大阪に引取り、中国孤児養育事業を終戦まで続け中国語による中国の教育を施した。日中が激しくいがみ合う時代に真琴の様な日本人がいたことを忘れてはならない。

西村真琴は戦後、豊中市議会議員に当選、議長にもなりましたが、政治は性に合わないと知り辞職、その後公民館館長をやりながら日中友好に尽くしました。

魯迅は日本と中国は必ず理解し合える日が来ると明言しています。現在漢字を使用する国は日本と中国だけです。両国 の文化の深層には必ず共通点があるはずです。手を携え明るい将来のために日中友好を生み出して行くことは我々の責任 です。

文責:田中 潤治

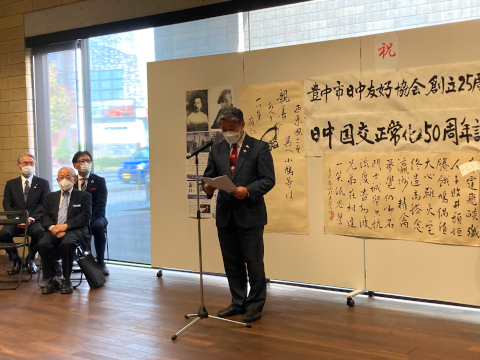

記念講演会、25周年のあゆみパネル展及び写真展開催

一般社団法人 豊中市日本中国友好協会25周年記念

記念講演会、25周年のあゆみパネル展及び写真展

令和4年10月13日(日)~15日 (火)

場所:豊中市立文化芸術センター

一般社団法人 豊中市日本中国友好協会は創立25周年を迎え、令和4年10月13日より15日に渡り、記念講演会、25周年のあゆみパネル展及び写真展を開催させていただきました。

日中友好の先駆者、西村真琴博士が生きた豊中市の日中友好協会として、中国の文豪魯迅と西村真琴の友情を顕彰し、広く両国国民に伝え、相互理解の大きな礎として活かして行く事が、今を生きる私達の使命であり責務です。

本年は日中国交正常化50周年の記念の年でもあります。

西村真琴の中国への熱き想いを、当協会が引き継ぎ、発展させる取り組みを開催出来た事は、日中友好事業に積極的に取り組んでいただいた会員の皆様の熱意の賜物です。

お陰様で創立25周年記念事業及び日中国交正常化50周年記念事業は、各界から祝福を受けると共に、多数の方々の参加を得て、成功裡の中無事終了することができました。

ここにご協力いただきました方々にお礼の気持ちを伝えたく、ご団体名を記載させていただきます。(順不同)

共催いただいた団体:中国画院、一社)関西日中平和友好会

後援いただいた団体:中華人民共和国駐大阪総領事館、豊中市、中国国際文化交流センター、 中国魯迅文化基金会、NPO法人大阪府日中友好協会、大阪大学中国留学生学友会

この他にも、各種団体、個人の皆様より一方ならぬご支援、ご厚情を頂きました事、重ねて厚くお礼申し上げます。

一衣帯水の国、中国との関係は厳しい緊張下にあります。そんな時こそ、もっと困難な状況下で交わされた、西村真琴と魯迅の友諠に学び、両国国民が知恵を出し合い、将来の長きにわたる平和な未来へと歩んで行く時です。

“ともに未来へ”を合言葉に当協会は全力で、日中両国民の交流、特に若い世代の日中友好の懸け橋となるべく取り組みを進めてまいります。

25年の交流を支えていただいた先人の功績に敬意を表すと共に、ご支援をいただいた関係各位の皆様に感謝申し上げます。

次の25年に向けた更なるご支援とご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げご挨拶とさせていただきます。

記念講演会、25周年のあゆみパネル展及び写真展

令和4年10月13日(日)~15日 (火)

場所:豊中市立文化芸術センター

一般社団法人 豊中市日本中国友好協会は創立25周年を迎え、令和4年10月13日より15日に渡り、記念講演会、25周年のあゆみパネル展及び写真展を開催させていただきました。

日中友好の先駆者、西村真琴博士が生きた豊中市の日中友好協会として、中国の文豪魯迅と西村真琴の友情を顕彰し、広く両国国民に伝え、相互理解の大きな礎として活かして行く事が、今を生きる私達の使命であり責務です。

本年は日中国交正常化50周年の記念の年でもあります。

西村真琴の中国への熱き想いを、当協会が引き継ぎ、発展させる取り組みを開催出来た事は、日中友好事業に積極的に取り組んでいただいた会員の皆様の熱意の賜物です。

お陰様で創立25周年記念事業及び日中国交正常化50周年記念事業は、各界から祝福を受けると共に、多数の方々の参加を得て、成功裡の中無事終了することができました。

ここにご協力いただきました方々にお礼の気持ちを伝えたく、ご団体名を記載させていただきます。(順不同)

共催いただいた団体:中国画院、一社)関西日中平和友好会

後援いただいた団体:中華人民共和国駐大阪総領事館、豊中市、中国国際文化交流センター、 中国魯迅文化基金会、NPO法人大阪府日中友好協会、大阪大学中国留学生学友会

この他にも、各種団体、個人の皆様より一方ならぬご支援、ご厚情を頂きました事、重ねて厚くお礼申し上げます。

一衣帯水の国、中国との関係は厳しい緊張下にあります。そんな時こそ、もっと困難な状況下で交わされた、西村真琴と魯迅の友諠に学び、両国国民が知恵を出し合い、将来の長きにわたる平和な未来へと歩んで行く時です。

“ともに未来へ”を合言葉に当協会は全力で、日中両国民の交流、特に若い世代の日中友好の懸け橋となるべく取り組みを進めてまいります。

25年の交流を支えていただいた先人の功績に敬意を表すと共に、ご支援をいただいた関係各位の皆様に感謝申し上げます。

次の25年に向けた更なるご支援とご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げご挨拶とさせていただきます。

一般社団法人 豊中市日本中国友好協会 会長

天目 基博

天目 基博

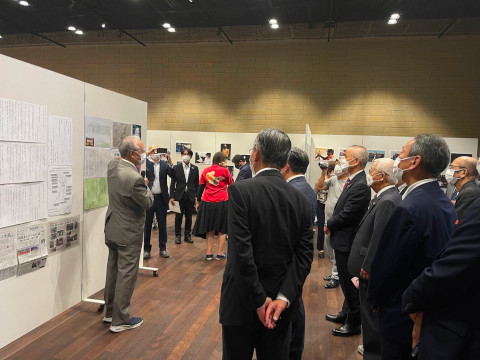

記念講演会、パネル展及び写真展の様子

開会式(テープカット)

豊中日中友好協会 会長 天目基博のご挨拶

中国駐大阪総領事館 総領事 薛剣 様のご挨拶

展示会場風景①

展示会場風景②

実行委員長(豊中日中友好協会 副会長)星野邦良が来賓様に展示内容の解説中①

実行委員長(豊中日中友好協会 副会長)星野邦良が来賓様に展示内容の解説中②

豊中市長 長内繁樹 様(写真左) と 豊中日中友好協会 会長 天目基博(写真右)

大阪大学中国留学生学友会 会長 沈燕妮 様(写真右)と 豊中日中友好協会 会長 天目基博(写真左)

豊中市長 長内繁樹 様 と 豊中日中友好協会 会長・会員

豊中市長 長内繁樹 様 と 豊中日中友好協会 会長・会員 と来場者様

講演会のアーカイブ

講演会風景

来賓様と豊中日中友好協会会長 天目基博(三義塚の前)

豊中市日中友好協全15周年記念事業 西村真琴と魯迅展 展示会開催

豊中市日中友好協全15周年記念事業

西村真琴と魯迅展 展示会

平成26年2月23日(日)~25日 (火)

場所:豊中市立中央公民館

豊中市日本中国友好協会では大阪府日中友好協会並びに北摂の池田、吹田、三島、高槻の各市日中友好協会の絶大なるご支援とバックアップのもとに豊中で生き、生涯を閉じた西村真(1883年-1956年)と中国の文豪魯迅との交流の歴史をたどり日中友好を考える展示会と講演会及びシンポジウムを2月23日~25日豊中市立中央公民会とホテルアイボリーで開催いたしました。

参加当日に登録し見学されました方は987人、前日までに登録を終えてテープカットにも参加頂いた方は165人、講演会及び討論会に参加された方は260人、一般社団法人 豊中市日本中国友好協会創立15周年記念式典にも参加頂いた方々は200人で総合計1620人と大盛況のうちに終わることが出来ました。

尚中国からご参加頂いた上海中国人民対外友好協会および上海魯迅記念館の代表者から文書による感謝状と今後の日中友好事業の基本となる素晴らしいイベントであり、各会員の周到なる準備のお陰での大成功だと称賛を受けました。

また豊中市に中友好協会創立15周年記念と魯迅記念館館長及び代表団歓迎会式典で各界の多数の方々から祝福を受けることが出来ました。

そして、創立時から現在にいたるまで日中友好活動に励む11人の会員に対して豊中日中名誉会長の名前で豊中市長浅利敬一郎様より感謝状の贈呈があり、より良い日中友好活動に取り組む新たな決意を会員一同で確認をいたしました。

西村真琴と魯迅展 展示会

平成26年2月23日(日)~25日 (火)

場所:豊中市立中央公民館

豊中市日本中国友好協会では大阪府日中友好協会並びに北摂の池田、吹田、三島、高槻の各市日中友好協会の絶大なるご支援とバックアップのもとに豊中で生き、生涯を閉じた西村真(1883年-1956年)と中国の文豪魯迅との交流の歴史をたどり日中友好を考える展示会と講演会及びシンポジウムを2月23日~25日豊中市立中央公民会とホテルアイボリーで開催いたしました。

参加当日に登録し見学されました方は987人、前日までに登録を終えてテープカットにも参加頂いた方は165人、講演会及び討論会に参加された方は260人、一般社団法人 豊中市日本中国友好協会創立15周年記念式典にも参加頂いた方々は200人で総合計1620人と大盛況のうちに終わることが出来ました。

尚中国からご参加頂いた上海中国人民対外友好協会および上海魯迅記念館の代表者から文書による感謝状と今後の日中友好事業の基本となる素晴らしいイベントであり、各会員の周到なる準備のお陰での大成功だと称賛を受けました。

また豊中市に中友好協会創立15周年記念と魯迅記念館館長及び代表団歓迎会式典で各界の多数の方々から祝福を受けることが出来ました。

そして、創立時から現在にいたるまで日中友好活動に励む11人の会員に対して豊中日中名誉会長の名前で豊中市長浅利敬一郎様より感謝状の贈呈があり、より良い日中友好活動に取り組む新たな決意を会員一同で確認をいたしました。

豊中市日本中国友好協会 会長

田中 潤治

田中 潤治

三義塚の由来

1932年(昭和7年)2月西村真琴博士は戦争で傷ついた人々を救援するため、奉仕団の団長として中国を訪れ、活動をしていました。

上海市を訪れたとき、戦乱で廃墟となった三義里街の一隅に、飢えて飛べなくなった鳩を見つけ介抱しながら日本に連れて帰りました。

鳩は「三義」と名付けられ、はじめは新聞社の鳩舎に入れましたが、他の鳩ともよく馴れたので、とくに仲のよい一羽とともに、豊中市穂積(現在の服部西町)の自宅で家族同様に育てました。

博士は子鳩が生まれたら、日本と中国の友好の証として上海市に送るつもりでした。後援会のたびに仲のよいこの鳩を伴い、鳩をとおして両国民の親善を説いたといいます。

3月16日、鳩はイタチに襲われ死んでしまいました。同情した村の人たちが野面石を持ちこみ、塚を建て、博士の自宅庭先にある藤の根近くに、そのなきがらを埋めました。

博士は「三義」の絵に『西東国こそ異へ子鳩等は親善あへり一つ巣箱に』の歌を添えて、中国の文学者、魯迅に贈りました。

魯迅は感動し、1933年6月に七言律詩『三義塔に題す』を詠み、この不朽の名詩を博士に贈りました。

三義塚は、博士が1956年1月に72歳で亡くなった後、1981年の春に、博士の旧宅から、豊中市本町8丁目の孫娘の家の庭先に移され、大切に守られてきました。

その後、「三義塚」は1986年10月の豊中市制50周年を記念して、博士にゆかりの深い中央公民館に移され、今日にいたります。

上海市を訪れたとき、戦乱で廃墟となった三義里街の一隅に、飢えて飛べなくなった鳩を見つけ介抱しながら日本に連れて帰りました。

鳩は「三義」と名付けられ、はじめは新聞社の鳩舎に入れましたが、他の鳩ともよく馴れたので、とくに仲のよい一羽とともに、豊中市穂積(現在の服部西町)の自宅で家族同様に育てました。

博士は子鳩が生まれたら、日本と中国の友好の証として上海市に送るつもりでした。後援会のたびに仲のよいこの鳩を伴い、鳩をとおして両国民の親善を説いたといいます。

3月16日、鳩はイタチに襲われ死んでしまいました。同情した村の人たちが野面石を持ちこみ、塚を建て、博士の自宅庭先にある藤の根近くに、そのなきがらを埋めました。

博士は「三義」の絵に『西東国こそ異へ子鳩等は親善あへり一つ巣箱に』の歌を添えて、中国の文学者、魯迅に贈りました。

魯迅は感動し、1933年6月に七言律詩『三義塔に題す』を詠み、この不朽の名詩を博士に贈りました。

三義塚は、博士が1956年1月に72歳で亡くなった後、1981年の春に、博士の旧宅から、豊中市本町8丁目の孫娘の家の庭先に移され、大切に守られてきました。

その後、「三義塚」は1986年10月の豊中市制50周年を記念して、博士にゆかりの深い中央公民館に移され、今日にいたります。